Klimawandelanpassung in der Landwirtschaft und die Rolle von Vorreiter:innen: Bio- und konventionelle Betriebe im Vergleich

Christine Altenbuchner und Marian Momen, Universität für Bodenkultur Wien

Die Landwirtschaft ist eine der Branchen, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen ist. Gleichzeitig spielt sie eine zentrale Rolle bei der Umsetzung von Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen. Ein Forschungsprojekt der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) hat sich mit der Klimawandelanpassungsfähigkeit von Landwirt:innen in Österreich beschäftigt. Dabei wurden insbesondere die Unterschiede zwischen Bio- und konventionellen Betrieben untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass Bio-Betriebe in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle einnehmen, aber auch vor spezifischen Herausforderungen stehen. Gleichzeitig gibt es Potenziale für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen beiden Gruppen, um die Landwirtschaft insgesamt klimafit zu machen.

Bio- vs. konventionell: Unterschiede in der Wahrnehmung und Betroffenheit

Die Studie zeigt, dass Bio-Betriebe in mehreren Bereichen eine stärkere Sensibilität und Aktivität im Umgang mit dem Klimawandel aufweisen. Bio-Betriebe haben ein höheres Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse (mit 67 % Zustimmung, das sind +12 %-Punkte, ggü. konv. mit 56 % Zustimmung) und nutzen diese häufiger als Entscheidungsgrundlage. Sie sind offener für neue Ansätze und Technologien, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Dies zeigt sich auch in der Bereitschaft, innovative Maßnahmen umzusetzen, wie etwa die Nutzung von Photovoltaik oder die Förderung von Humusaufbau.

Bio-Betriebe setzen häufiger Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität um (mit 93 % Zustimmung, das sind +10 %-Punkte ggü. konv. mit 83 % Zustimmung). Dazu gehören die Anlage von Biodiversitätsflächen, die Lebensräume für Insekten und andere Tiere schaffen, der gezielte Humusaufbau, um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern und CO₂ im Boden zu speichern, sowie weite Fruchtfolgen mit hohen Leguminosen Anteil, die Reduktion der Bodenbearbeitung, um die Bodenerosion zu minimieren und die Bodenstruktur zu erhalten. Diese Maßnahmen sind oft integraler Bestandteil der biologischen Wirtschaftsweise, werden aber auch darüber hinaus aktiv weiterentwickelt.

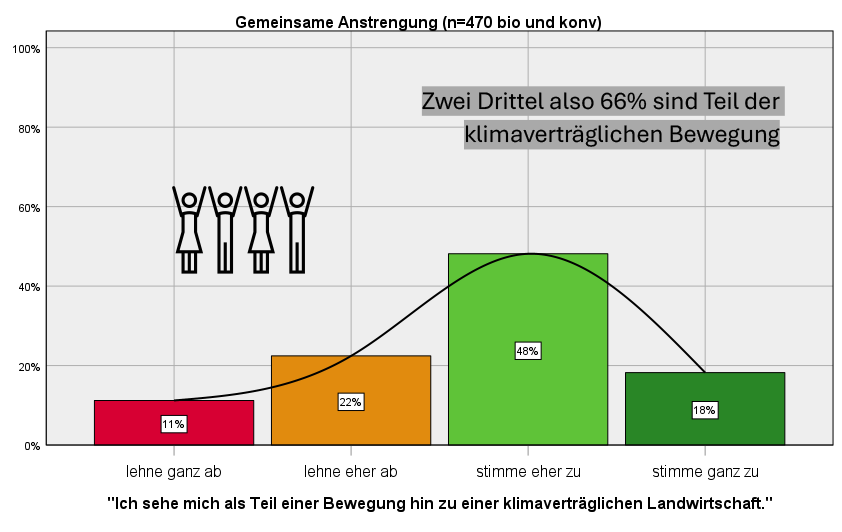

Bio-Betriebe zeigen eine stärkere Mensch-Natur-Beziehung (mit 81 % Zustimmung, das sind +13 %-Punkte ggü. konv. mit 68 % Zustimmung), wobei diese bei den meisten Landwirt:innen – unabhängig von der Bewirtschaftungsform – stark ausgeprägt ist. Bio-Betriebe sehen sich jedoch häufiger als Teil einer Bewegung hin zu einer klimaverträglichen Landwirtschaft.

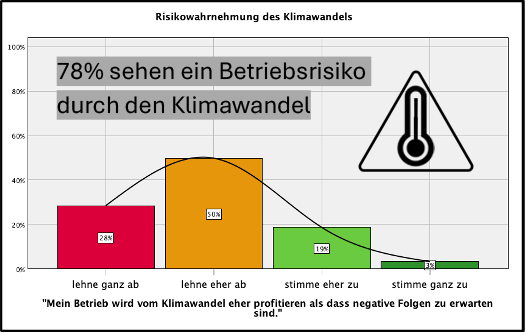

Bio-Betriebe fühlen sich stärker vom Klimawandel betroffen. Sie nehmen die Risiken, wie etwa die Bedrohung durch Wassermangel oder die Abnahme der Biodiversität, bewusster wahr. Die geschärfte Wahrnehmung klimatischer Veränderungen führt mitunter zu erhöhtem Risikobewusstsein. Häufig äußerst sich das sogar in Angst die Lebensgrundlage zu verlieren. Sie beobachten verstärkt Veränderungen in der Natur, wie etwa das frühere Austrocknen von Quellen oder die Zunahme von Extremwetterereignissen.

Ein wichtiges Ergebnis der Studie ist, dass Bio-Betriebe trotz ihrer stärkeren Betroffenheit eine höhere Selbstwirksamkeit zeigen (mit 68 % Zustimmung, das sind +11 %-Punkte ggü. konv. mit 57 % Zustimmung), was sich auch in einer häufigeren Maßnahmenumsetzung widerspiegelt. Sie schätzen sich selbst als besser in der Lage ein, auf die Herausforderungen des Klimawandels zu reagieren. Dies könnte mit ihrer stärkeren Vernetzung, langfristigen Handlungsperspektive, ihrem Zugang zu Wissen und ihrer systemischen Herangehensweise zusammenhängen.

Maßnahmen: Bio-Betriebe als Vorreiter:innen

Bio-Betriebe setzen nicht nur häufiger Maßnahmen um, sondern denken diese oft ganzheitlicher. Rund zwanzig Prozent der Bio-Betriebe richten alle Prozesse auf ihrem Hof klimaverträglich aus (das sind +13 %-Punkte ggü. konv., hier richten 8 % alle Prozesse klimaverträglich aus).) Diese Betriebe sind zentral, um als Innovatoren Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und andere Betriebe zur Vorbereitung auf den Klimawandel zu motivieren. Diese Pionierbetriebe zu verknüpfen ist eine wichtige Möglichkeit die Landwirtschaft im Wandel und beim Austausch von erfolgreichen Maßnahmen voranzubringen. Die systemische Herangehensweise dieser Pionierbetriebe zeigt sich dabei in verschiedenen Maßnahmen.

Viele Bio-Betriebe setzen auf Photovoltaik, um ihre Betriebe nachhaltiger zu gestalten. Einige Betriebe berichten, dass sie durch Photovoltaikanlagen bis zu acht Monate im Jahr stromautark sind. Der Aufbau von Humus und die Reduktion der Bodenbearbeitung sind zentrale Maßnahmen, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und den Boden widerstandsfähiger gegen Extremwetterereignisse zu machen. Diese Maßnahmen tragen auch dazu bei, CO₂ im Boden zu speichern und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Einige Bio-Betriebe passen die Anzahl der gehaltenen Tiere an die verfügbare Futtermenge an, um nachhaltiger zu wirtschaften. Dies zeigt, dass Bio-Betriebe nicht nur auf den Klimawandel reagieren, sondern aktiv Strategien entwickeln, um ihre Betriebe langfristig klimafit zu machen. Maßnahmen wie die Förderung eines „klimafitten Waldes“ werden ebenfalls von Bio-Betrieben häufiger umgesetzt. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Wälder widerstandsfähiger gegen Trockenheit und Schädlinge zu machen.

Herausforderungen für Bio-Betriebe

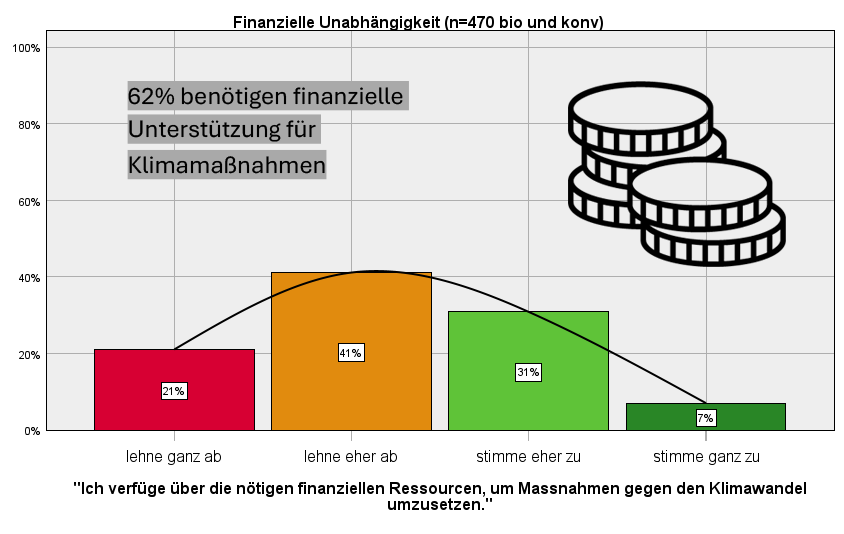

Trotz ihrer Vorreiterrolle stehen Bio-Betriebe vor spezifischen Herausforderungen. Bio-Betriebe geben häufiger an, dass sie nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen umzusetzen. Die Umsetzung von Maßnahmen wie Photovoltaikanlagen oder Humusaufbau erfordert oft hohe Investitionen, die ohne finanzielle Unterstützung schwer zu stemmen sind.

Viele Bio-Betriebe sehen sich durch gesetzliche Auflagen und bürokratische Anforderungen eingeschränkt, die ihre Innovationskraft bremsen. In der Schweiz, wo ähnliche Herausforderungen bestehen, berichten Landwirt:innen, dass sie durch Pilotprojekte und gezielte Unterstützung in der Lage sind, diese Hürden zu überwinden. Ein solches Modell könnte auch in Österreich adaptiert werden.

Die hohe Arbeitsbelastung in der Landwirtschaft erschwert es auch Bio-Betrieben, zusätzliche Maßnahmen umzusetzen. Viele Landwirt:innen geben an, dass sie zwar Interesse an Klimaschutzmaßnahmen haben, aber nicht die zeitlichen Kapazitäten, um diese umzusetzen.

Gemeinsamkeiten und Potenziale für Zusammenarbeit

Trotz der Unterschiede zwischen Bio- und konventionellen Betrieben gibt es viele Gemeinsamkeiten, die als Grundlage für eine stärkere Zusammenarbeit genutzt werden können. Sowohl Bio- als auch konventionelle Betriebe haben eine enge Verbindung zur Natur und sehen sich als Hüter:innen des Bodens und der natürlichen Ressourcen. Beide Gruppen legen großen Wert darauf, ihren Betrieb in einem guten Zustand an die nächste Generation zu übergeben.

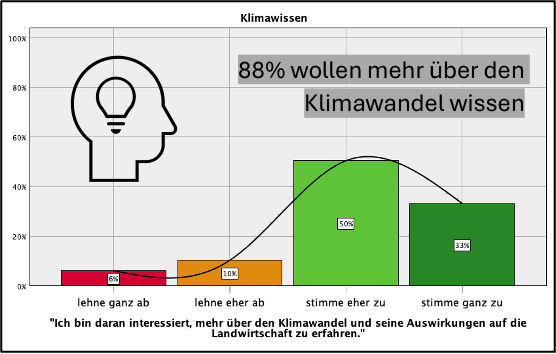

Über fünfundsiebzig Prozent der befragten Landwirt:innen – unabhängig von der Bewirtschaftungsform – möchten mehr über den Klimawandel und mögliche Anpassungsmaßnahmen erfahren. Diese Gemeinsamkeiten bieten eine wichtige Grundlage, um die Landwirtschaft insgesamt klimafit zu machen.

Pilotprojekt „Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden“

In Graubünden arbeiten Bio- und konventionelle Betriebe im Rahmen eines Pilotprojekts eng zusammen, um emissionsreduzierende Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Regelmäßige Austausch ermöglichen es den Landwirt:innen, voneinander zu lernen und gemeinsam innovative Ansätze zu erproben. Konkrete Empfehlungen aus der Rinderhaltung umfassen beispielsweise die Einführung von 24-Stunden-Mob-Grazing, die Reduktion des Kraftfuttereinsatzes, die Züchtung auf Langlebigkeit (Milchviehhaltung) sowie die Aufbereitung von Gülle.

Darüber hinaus bietet das Projekt auch Maßnahmenempfehlungen in weiteren Bereichen wie Pflanzenbau, Agroforst sowie Energieproduktion und -verbrauch. Diese sind im Ideenkatalog auf der Projekthomepage www.klimabauern.ch/ideenkatalog verfügbar.

Der aktive Austausch zwischen Bio- und konventionellen Landwirt:innen in Arbeitskreisen mit gemeinsamen Zielen stärkt nicht nur die Gemeinschaft, sondern fördert auch Kooperationen, die über die Grenzen der Bio-Zertifizierung hinausgehen.

Empfehlungen: Wie können Bio-Betriebe gezielt unterstützt werden?

Auf Basis der Ergebnisse lassen sich mehrere Empfehlungen ableiten, um Bio-Betriebe gezielt zu fördern und ihre Vorreiterrolle zu stärken. Die Bereitstellung von Fördermitteln für Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen ist essenziell, um Bio-Betriebe bei der Umsetzung ihrer Strategien zu unterstützen. Gleichzeitig sollten bürokratische Hürden abgebaut werden, die Innovationen behindern.

Der Aufbau von Netzwerken, die den Austausch zwischen Bio-Betrieben fördern, ist ein weiterer wichtiger Schritt. Klimawandelthemen sollten verstärkt in bestehende Weiterbildungsangebote integriert werden, um Landwirt:innen praxisnahes Wissen zu vermitteln.

Projekte wie die „Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden“ zeigen, wie Landwirt:innen aktiv in die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen eingebunden werden können. Solche Beispiele sollten stärker kommuniziert und als Vorbilder genutzt werden.

Landwirt:innen sollten ermutigt werden, ihre eigenen Ideen und Projekte umzusetzen. Dies könnte durch gezielte Förderprogramme und die Schaffung von Plattformen für den Austausch von Best Practices unterstützt werden.

Fazit

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Bio-Betriebe in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle einnehmen, aber auch vor spezifischen Herausforderungen stehen. Ihre stärkere Sensibilität und Aktivität im Umgang mit dem Klimawandel machen sie zu wichtigen Akteur:innen in der Transformation der Landwirtschaft. Gleichzeitig gibt es viele Gemeinsamkeiten mit konventionellen Betrieben, die als Grundlage für eine stärkere Zusammenarbeit genutzt werden können.

Mit der richtigen Unterstützung – sei es durch finanzielle Mittel, Bildungs- und Beratungsangebote oder Netzwerke – können Bio-Betriebe nicht nur den Herausforderungen des Klimawandels begegnen, sondern auch als Vorbilder für eine nachhaltige Landwirtschaft dienen.

Für weitere Informationen oder Rückfragen steht Christine Altenbuchner von der Universität für Bodenkultur Wien gerne zur Verfügung: